新中2クラスの数学を担当する講師は、幸運なことに中1と同じく見守先生であった。そして3月に入ってすぐ見守先生からご挨拶の連絡がきた。

クラスを担当するにあたりわざわざ挨拶のご連絡をくださった、というものではないということを私はすぐに理解した。なぜなら、その電話の内容は挨拶も早々に「そらまるのノートについて」に切り替わったからだ。

ノートが汚いと見返しができない

見守先生は挨拶を軽く済ませると

「まずは、毎度ですがだらしないです。ノートがとにかく汚い。

授業で習ったことを定着させるには、宿題を解く際に疑問が出てきた時ノートを見返すことがとても大切です。

しかし、そらまる君のノートは汚くて読めないうえに途中式も書いてないため見返しができない、とういうことで定着しないわけです。

そこで、対策としてチェック表を作りノートに貼らせています。」

《チェック表に記載されている内容》

宿題の期限2月〇日~2月〇日(次の授業まで1週間)

□確認テストの直し

□中2新中問 P17~19 全て

□中2新中問 p4~5 全て

数学が得意で意欲的な生徒(←そらまるがやるわけもない部分)

□中1新中問 p148~149 全て

【全体のチェック項目】

□途中式、筆算、図形、グラフは記入したか?

□すべての問題に〇つけしたか?

□間違えた問題はすべて、解説を読んだあとに自分の力で解き直したか?

□毎日規則正しく宿題に取り組めたか?

【今週の反省】

【先生からの評価】

この用紙を、宿題を終えたページに貼り付けて自らチェックするというものである。

見守先生は「今年の中1の早慶クラスは(中1は、レギュラー下位クラス、上位クラス、早慶クラス、開成国立クラスの4つであった)数学が弱い学年で更にうさぎ男子が多くて~私も腕が鳴りますよ~」と保護者会や面談などで笑いのある毒舌でぼやいておられ、中1のときからうさぎ男子のためにこういった色々な対策をしてくれていた。

※うさぎ男子とは、コツコツやらない、ちょっとやるとすぐサボる男子たちのことを指す

そんなふうに色々手を尽くして下さり感謝しかなことを述べると、見守先生は「そらまる君の数学のノート、今取り出して見てもらっていいですか?」と言う。私はカバンからノートを取り出し開いた。

「お母さん見て下さい!そらまる君、チェック表を斜めに張って提出してきたんですよー!」

「なんでこんな貼り方するんだよ~小学1年生でもこんなことしないぞ!って言ったら「先生が早くって言ったから…」って言うんですけど、早くしろって言ってもこれはないだろ~って。ほんとにもう~。」

ちょっと口を挟ませていただくが、だらしない中学生より小学1年生の方がちゃんとしているのは常識である。あの頃はまだ自我が確立されておらず、あの頃の辞書に「めんどくせー」という文字はないのである。

そらまるの小学低学年の時のノートは、今では信じれないがとても丁寧でちゃんとしているものであった。

更にノートをめくると

そらまるは、3年間常に全教科の先生たちから赤ペンでこのような注意をされていたため、もはやすっかり目が慣れている母であった。

必要性を感じているかどうかが鍵

今思えば、そらまるは「勉強の見通しに付随する全て」をとことんやらない子であるため、このチェック表も心の底から「めんどくせー」ものであったのだろう。

こういった可視化して自分の進行具合などをチェックすることは、大多数の人にとって(子供だけでなく大人も)非常に有効なことなのだと思う。しかし、そらまるはどれだけ言われてもとにかくやらなかった。

なぜなら、それはシンプルである。「必要を感じていない」これに尽きるのである。ここが鍵なのである。

テスト対策を2週間前から始めない、出された宿題を毎日規則正しく進めない(当日一気にやる)、それは全て「本人がその必要性を感じていない」これに尽きるのだ。

ただただ「勉強しなさい!」と言いつづけるよりも「必要性を感じさせるためにはどうしたらいいか」なのである。これはもう小学1年生という真っ白なスポンジの心に伝えるのとは訳が違う。

中学生はもう「価値観と必要性」という自分軸を備えた人間なのだ。

人間対人間として向かい合わねばならない。だからこそ大変なのである。

親は、つい我が子に自分の価値観を(外部の情報をたっぷり見聞きし培われてきた価値観なため、これこそが正解だと思い込んでいる)我が子に吸収させようさせようとしがちである。

しかし、中学生はもう真っ白なスポンジではない。発する言葉や行動全ては、すでに自分の価値観に従ってのものであり私達大人と一緒なのだ。「見たままのまだ子供」という考えはぜひ捨てて頂きたい。

「幼いなあ」「雑だなあ」と感じるかもしれない。でもそれは彼らが自分の価値観に沿って「必要性」を感じていないがゆえの行動なのである。

人の価値観を他者が書き換えることは容易ではない。自分に置き換えて考えたらそうである。

ではどうするか。まず「この子は一人の人間なんだ」と認めることである。人間対人間として会話することである。相手は人間なのだから譲れないことだってある。

まずは親の価値観を軸に話すのをやめることである。

現実的に「必要性を感じさせる」ということは、目の前のことに目標を定めることができるかどうかである。「定期テスト」にロックオンすれば「勉強に取り掛かる必要性、そのために計画を立てる必要性」などが自然に生じるのである。

しかし、目の前の定期テストににロックオンしない子もいる。それもその子の「価値観に沿っての行動」なのである。それに対して「なぜ勉強しないのか!」という外部の声は本当に意味を成さないのである。

何が目標なのか、いつ必要性を感じるのか、これは本人にしか、いや本人にすら分からないのだから仕方がない。

「時期を待つ」これしかないのである。

親が唯一できることは「時期を待っている間」は、我が子を1人の人間として礼儀を忘れず接し「考える時間」を与えることではないだろうか。礼儀とは「罵ったり馬鹿にしたりしない」ということである。

この「考える時間」は、はたから見たら何も考えていないように見えがちだ。ゲームをしていたりスマホを見ていたり、ダラダラと「何も考えず」遊んでいるようにしか見えない。

しかし相手は人間だ。頭の中が「無」であるわけがない。「もうすぐテストだし勉強しなきゃやばいなー」とは考えている。(行動は伴わずとも)

それ以外にもなにかしらが浮かんだり、浮かんだものをスマホで検索したりもしている。(勉強に関係していないもの全てを含む)

このように「なんにも考えていない」ということはあるわけがないのだが、こういった「勉強に関係しているようには見えない時間」を大人は「無駄」と捉え、そんな時間があるなら勉強することを勧める。

しかし、この「自由でなにものにも侵略を受けない時間」こそが、いろいろな考えが浮かんでいる時間であり、その塵が積もった時なにか1つの行動になる。何度も言うが自分に置き換えてみても、やはりそうではないだろうか?

この時間を持てること=親にこの時間を認めてもらえていることで、子供は安心感と満足感を得る。人は満足しているとき心が安定し、エネルギーが充分にあり、自分自身の未来を考えたり、そのために目標を掲げたり、行動したりするものだ。

その時間(=自分の価値観に沿った行動)を認めてはもらえなかったり奪われてばかりいると、不安感や焦り、枯渇感を感じるようになる。心のエネルギーが蓄積されず電池が切れ、無気力となる。

心は「どうせ自分の好きなことはやらせてもらえない、認めてもらえない」という諦めの状態に陥っていく。

早稲アカや家庭教師の早田先生がよく言っていたのが「最後の追い込みはメンタルが整っているかどうかか鍵」という言葉だ。

ラスト1か月、最後の追い込みの効かない心が疲弊した状態か、心にパワーが残っており追い込みの効く状態か、これは3年間その子の心にどのような「親からの言葉や安心感による自分への価値」という塵が積もっているかによるものではないだろうか。

心が整った状態にするためには、やはり「我が子の価値観に沿った行動」に対し「親の価値観を押し付けないこと」だと私は考える。勉強に関することは塾に相談し任せ、親は我が子のメンタルを整えることに徹することではないだろうか。

すべての行動の原動力は「必要性を感じるか否か」なのである。

数学が強いクラス

先ほどまでは、うさぎ男子への愛あり笑いありのいつもの口調であった見守先生であったが、ここからは真面目な口調へと変わった。

「そらまる君は、とにかくだらしない。そのだらしなさを頭の回転の速さで処理して乗り切っている感じの子です。

だから余計に根深いんですよね。

きちんと順を追いながらしっかり解かない。なにか思いついて順を飛び越している。そしてそれで正解出来ている。

でもそれは、今後は無理ですから。

だから私は、そらまる君にはしつこくねちっこく、嫌われてもひたすら言います。

ノートをきちんと家で活用できるようにする、そのためにも途中式を必ず書くことを定着させます。」

そして、新中2クラスでのそらまるについてこう語り始めた。

「新中2の早慶上位クラスは数学の得意な子ばかりです。

中1の早慶クラスは16人いたので、なかなか付きっ切りというのは厳しかったんですが、新中2の早慶上位クラスは8名と少ない。だから、そらまる君をじっくりと見てあげられます。

私は、そらまる君を一人前にします。」

「中学生の男子は幼くてだらしない、そんなものだ」と笑いながら淡々とやらせる熱血タイプではない見守先生から出る熱いお言葉というのは、非常に胸に響くものがあった。

頑固さを変換すると

新中2早慶上位クラスでのそらまるは、相変わらず宿題は出発1時間前から開始し、遅刻ギリギリに滑り込むというスタイルを崩さなかった。

トップ層たちの中での授業「難しい?スピードについていける?理解できた?」こういった心配な点を帰宅したそらまるに聞いてると

「今日居残りさせられた。小テストで100点満点×2で60点しか取れなかったから」

「そうかあ…で、居残りで見守先生に教わったら理解できた?」

「うん、わかった」

「そっか。まあ、理解できたならヨシだね!何人くらい居残りだったの?」

「僕だけ」

ちなに、この日の小テストは「不等式の性質50/100、不等式の計算10/100、計60/200」であった。

このように、スタートから暗雲立ち込めるものであったが、そらまる自身はなにも変わらなかった。

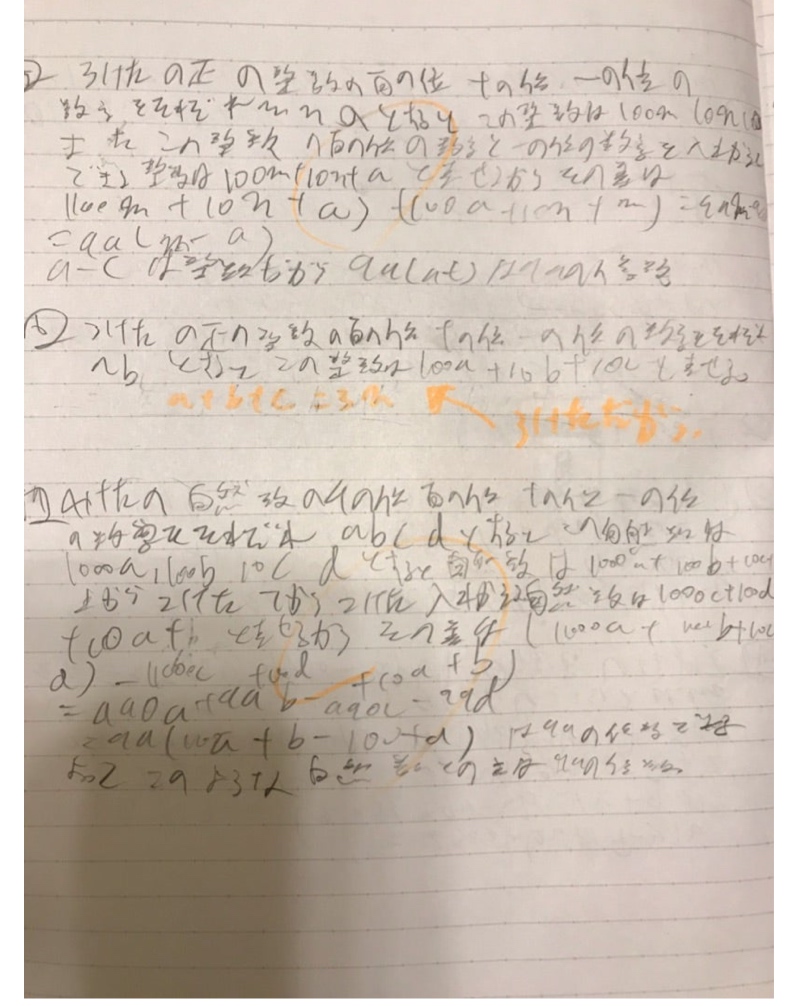

ノートも、このように相変わらず汚いままであった。

そして「ごちゃごちゃだとミスに繋がるから、1行間隔を開けて書く」という早稲アカの先生たちや家庭教師の早田先生からの言葉をついに聞くことはなく、そらまるが1行開けるようになったのは高校2年生からであった。

自分の中で納得したときしか自分のスタイルを変えない。これは世にいう頑固者である。私はそれをずっと嘆いていた。

しかし、今ではそれこそが「そらまるの最大の強み」となっていることをお伝えしておく。先生や親の言う通りにならないというのは、「自分軸で生きている」ということに変換できるのだということを、私はそらまるが高校2年生のとき遅まきながら知ったのだ。

自分軸で生きる子は、外部の情報に振り回されないためブレない。あんなに嘆いていたそらまるの短所は実は最高の長所であって、人生においての大きな武器であった。